프톨레마이오스 왕조

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

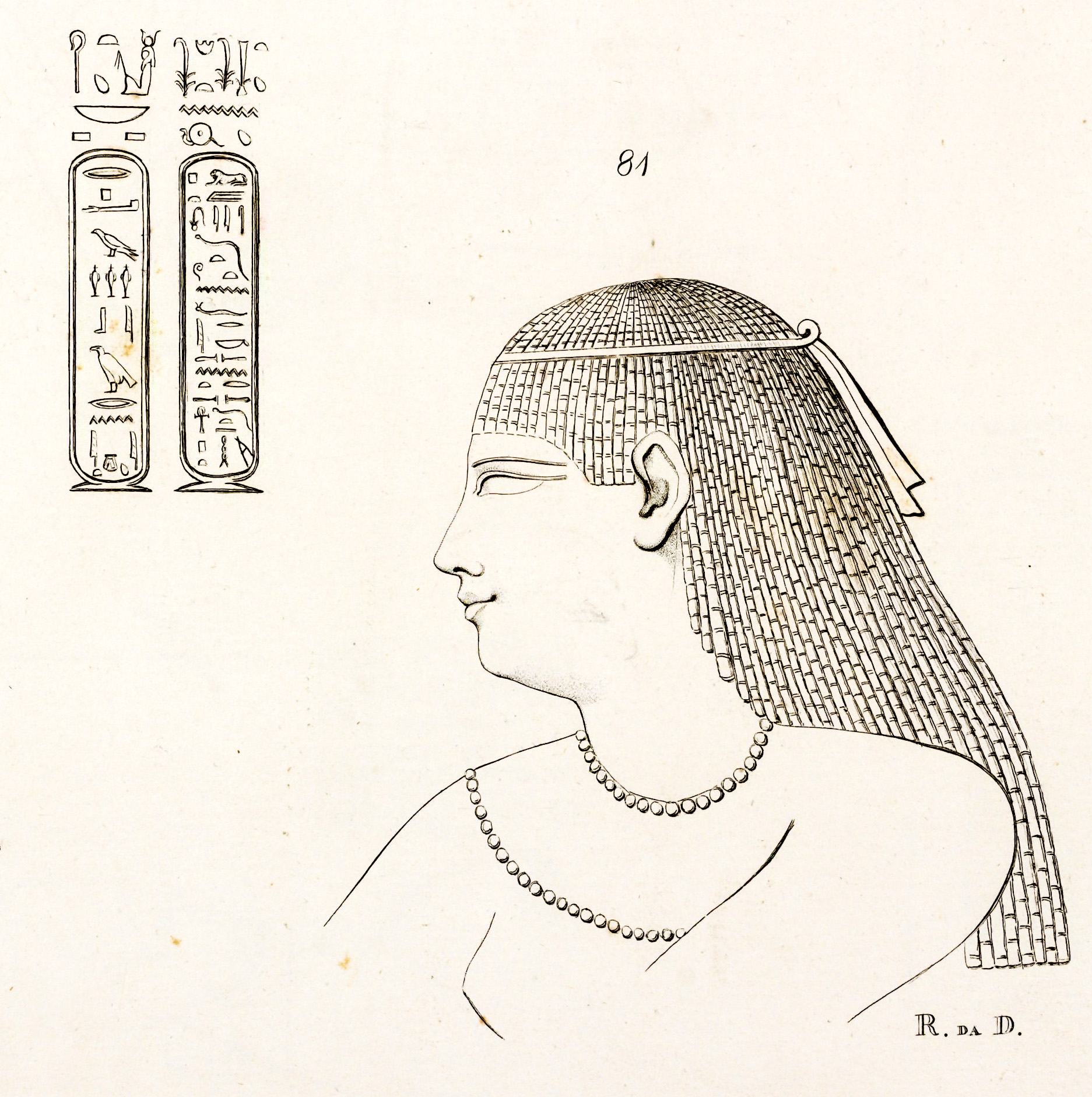

프톨레마이오스 왕조는 알렉산드로스 대왕 사후 이집트를 지배한 마케도니아계 왕조로, 프톨레마이오스 1세에 의해 기원전 305년에 건국되었다. 이 왕조는 알렉산드리아를 수도로 삼아 헬레니즘 문화를 꽃피웠으며, 알렉산드리아 도서관과 무세이온을 통해 학문을 장려했다. 프톨레마이오스 왕조는 초기에는 영토를 확장하고 번영을 누렸으나, 후기에는 왕실 내분, 로마의 간섭 등으로 쇠퇴하여 클레오파트라 7세 시대에 로마에 의해 멸망했다. 이집트 전통 신앙과 그리스 문화를 융합하여 세라피스 신앙을 만들고 지배자 숭배를 행했으며, 유대교에도 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 역사

프톨레마이오스 왕조의 통치자들은 종종 배우자나 다른 가족 구성원과 공동 통치를 했다. 여러 여왕이 통치권을 행사하기도 했는데, 마지막 통치자인 클레오파트라 7세가 가장 유명하다. 한편, 후기 통치자들의 경우 이름 뒤에 붙는 번호는 여러 표기 방식이 존재하는데, 현대 학계에서 널리 사용되는 체계를 따르는 것이 일반적이다.

2. 1. 알렉산드로스 대왕과 디아도코이 전쟁

마케도니아 왕국의 왕 알렉산드로스 3세(대왕, 재위: 기원전 336년-기원전 323년)는 당시 서아시아 대부분과 이집트를 지배하던 아케메네스 왕조를 정복하기 위해 기원전 334년 동방 원정을 시작했다.[23] 그는 원정 도중인 기원전 332년에 이집트에 도착하여 큰 저항 없이 평정했다.[24][25] 알렉산드로스는 파로스 섬 맞은편, 나일 삼각주 서쪽 끝 지점이 좋은 항구가 될 것이라 보고 건축가 데이노크라테스에게 도시 건설을 명령했다.[26][27] 이렇게 알렉산드리아 건설이 시작되었고,[26][27] 이 도시는 이후 프톨레마이오스 왕조의 수도이자 이집트 최대 도시로 발전했다. 같은 해 알렉산드로스는 이집트 서부 사막의 시와 오아시스에 있는 아멘 신(제우스와 동일시됨)의 신전을 방문하여 신탁을 구했다고 전해진다. 아리아노스에 따르면, 알렉산드로스는 자신이 제우스의 아들이라는 믿음을 가지고 아몬 신탁소를 찾았다고 한다.알렉산드로스는 리비아의 아몬(아멘)에게 참배하고 싶다는 강한 열망에 사로잡혔다. 한편으로는 이 신에게 신탁을 받기 위해서였다. 아몬의 신탁은 결코 틀리지 않았고, 페르세우스는 폴리데크테스의 명령으로 고르고 퇴치에 파견되었을 때, 헤라클레스도 리비아에서 안타이오스를 방문하고 부시리스를 이집트에 방문했을 때 모두 여기서 신탁을 받았다고 전해졌기 때문이다. 게다가 알렉산드로스는 페르세우스나 헤라클레스와 경쟁하는 마음이 있었다. 그는 이 두 영웅의 후손이었고, 전설이 헤라클레스와 페르세우스의 출생을 제우스와 연결시키듯이, 그 자신은 자신의 출생을 아몬과 연결시켰기 때문이다.

— 아리아노스 『알렉산드로스 대왕 동정기』 제3권 §3[22]

알렉산드로스 3세는 기원전 331년 4월 이집트를 떠나 아케메네스 왕조 정복을 계속했으며,[28] 생전에 이집트로 돌아오지 못했다. 그는 가우가멜라 전투에서 승리하고 아케메네스 왕조를 멸망시켰으나,[29] 기원전 323년 바빌론에서 병사했다.[30] 그의 죽음 이후, 제국을 이끌 후계자를 자처하는 장군들(디아도코이) 사이에 권력 투쟁이 벌어졌는데, 이를 디아도코이 전쟁이라 부른다. 초기에는 재상(킬리아르코스, χιλίαρχος|킬리아르코스grc) 페르디카스, 장군 크라테로스, 마케도니아 본국을 지키던 안티파트로스 등이 주도권을 잡으려 했고,[31] 안티고노스 모노프탈모스, 라고스의 아들 프톨레마이오스 등도 유력한 경쟁자였다.[32][31]

프톨레마이오스는 마케도니아 귀족 라고스와 아르시노에의 아들이다.[33] 그의 어머니 아르시노에는 본래 마케도니아 왕 필리포스 2세의 첩이었으나 후에 라고스에게 주어져 프톨레마이오스를 낳았다.[33] 이 때문에 프톨레마이오스가 실제로는 필리포스 2세의 아들, 즉 알렉산드로스 3세의 이복 형제라는 설도 있다.[33] 사실 여부와 관계없이 프톨레마이오스는 알렉산드로스와 가까운 사이였으며, 그의 친구(헤타이로이)이자 신뢰받는 장군으로서 동방 원정에 참여했다.[33]

알렉산드로스 사후 제국 영토 분할을 논의한 바빌론 회의에서 프톨레마이오스는 이집트의 사트라프(총독) 지위를 확보했다.[34][31] 그는 이집트의 실질적인 지배권을 강화하기 위해 기존 관리자였던 나우크라티스의 클레오메네스를 제거하고,[36] 제국의 상징적 권위를 확보하고자 마케도니아 본국으로 운구되던 알렉산드로스 3세의 유해를 탈취하여 이집트 멤피스에 임시로 매장했다.[37][38] (유해는 나중에 알렉산드리아의 "세마" 묘소로 옮겨졌다.[39]) 또한 서쪽의 키레네를 정복하여 리비아 지역까지 세력을 확장했다.[40]

한편, 제국의 실권을 장악하려던 재상 페르디카스는 프톨레마이오스를 포함한 다른 디아도코이들과 대립했다.[35][31] 기원전 321년 페르디카스는 프톨레마이오스를 공격하기 위해 이집트로 진격했으나 나일강 도하에 실패하고 부하들에게 암살당했다.[42][35] 페르디카스 사후 트리파라디소스 회의에서 영토가 재분배되었지만, 프톨레마이오스는 이집트 지배권을 유지했다.[42] 이후에도 디아도코이들 간의 동맹과 배신이 반복되며 알렉산드로스 제국은 분열되었다.[44][45]

이후 전쟁의 중심에는 제국의 상당 부분을 장악한 안티고노스 1세와 그의 아들 데메트리오스 폴리오르케테스가 있었다.[46] 프톨레마이오스는 마케도니아의 카산드로스, 바빌로니아에서 쫓겨난 셀레우코스, 트라키아의 뤼시마코스 등과 동맹을 맺고 안티고노스 부자에게 맞섰다.[47] 그는 시리아와 해상에서 데메트리오스와 싸웠으며,[48] 기원전 310년에는 해로로 그리스에 원정하여 소아시아 남부와 키클라데스 제도, 펠로폰네소스 반도 일부를 일시적으로 장악하기도 했다.[49] 그러나 기원전 306년 키프로스 섬 근해에서 벌어진 살라미스 해전에서 데메트리오스에게 패배하여 키프로스를 빼앗겼다. 이 승리 후 안티고노스와 데메트리오스는 왕을 칭하며 안티고노스 왕조를 선포했다.[50]

데메트리오스는 여세를 몰아 이집트를 침공했으나 실패하고,[51] 대신 로도스 섬을 공격했다(로도스 포위전). 프톨레마이오스는 로도스를 지원하여 데메트리오스의 1년에 걸친 포위를 격퇴하는 데 기여했다.[51] 이 공로로 로도스인들은 프톨레마이오스를 '소테르'(''Sōtēr'', 구원자)라고 부르며 신격화했다.[51] 기원전 305년 또는 304년, 프톨레마이오스 역시 스스로 왕위를 선언하여 이집트의 파라오가 되었고, 이로써 프톨레마이오스 왕조가 공식적으로 시작되었다(재위: 기원전 305년-기원전 282년).[52]

기원전 301년 입소스 전투에서 안티고노스 1세가 셀레우코스, 리시마코스 등의 연합군에게 패배하고 전사하자, 프톨레마이오스 1세는 이 틈을 타 시리아 남부(코엘레-시리아)와 소아시아 일부 지역을 점령했다.[53] 이후 셀레우코스 1세는 아시아에서 셀레우코스 왕조를, 안티고노스 2세는 마케도니아 본국에서 안티고노스 왕조를 확립했다.[54] 이들 왕조와 함께 프톨레마이오스 왕조는 헬레니즘 시대의 주요 강대국으로 부상하여 동지중해의 패권을 놓고 경쟁하게 된다.

2. 2. 왕조의 성립과 발전

알렉산드로스 3세 사후, 그의 부하 장군들인 디아도코이는 제국의 영토를 나누어 가졌다. 프톨레마이오스 1세 소테르는 이집트의 사트라프(총독)가 되었고, 기원전 321년 시리아에서 열린 트리파라디소스의 군회에서도 이집트에 대한 지배권을 인정받았다[42]. 이후 디아도코이들 사이에서는 동맹과 대립이 반복되었는데[43][44][45], 특히 아시아 대부분을 장악하려 한 안티고노스 1세와 그의 아들 데메트리오스 1세가 중심적인 역할을 했다[46]. 프톨레마이오스는 카산드로스, 셀레우코스 1세, 리시마코스 등과 동맹을 맺어 안티고노스 부자에 맞섰고[47], 주로 시리아와 해상에서 전투를 벌였다[48]. 이 과정에서 프톨레마이오스는 기원전 310년 해로 원정을 통해 소아시아 남부의 리키아, 카리아, 키클라데스 제도 및 펠로폰네소스 반도 일부를 일시적으로 지배하기도 했다[49].그러나 기원전 306년, 키프로스 인근의 살라미스 해전에서 데메트리오스에게 패배하여 키프로스 섬을 빼앗겼다. 이 승리를 바탕으로 안티고노스 1세와 데메트리오스 1세는 같은 해 왕을 칭하며 안티고노스 왕조를 열었다[50]. 데메트리오스는 여세를 몰아 이집트까지 침공했으나 폭풍으로 실패하고 시리아로 물러났다[51]. 이후 데메트리오스가 로도스를 포위하자(로도스 포위전), 프톨레마이오스는 카산드로스, 리시마코스와 함께 로도스를 지원하여 1년간의 포위 끝에 데메트리오스 군을 물리쳤다[51]. 이 공로로 프톨레마이오스는 로도스인들로부터 '소테르'( ''Sōtēr'', 구원자)라는 칭호를 얻고 신으로 숭배받게 되었다[51]. 기원전 305년 또는 304년, 프톨레마이오스 역시 왕위를 선언하며(재위: 기원전 305년 ~ 기원전 282년) 이집트의 프톨레마이오스 왕조가 공식적으로 시작되었다[52].

기원전 301년 입소스 전투에서 안티고노스 1세가 전사하자, 프톨레마이오스 1세는 이 틈을 타 아라두스(Arwad)와 다마스쿠스 이남의 시리아, 그리고 소아시아의 리키아, 킬리키아, 피시디아 일부를 장악했다[53]. 이로써 프톨레마이오스 왕조는 아시아의 셀레우코스 왕조, 마케도니아 본토의 안티고노스 왕조와 함께 헬레니즘 시대의 주요 왕조 중 하나로 자리매김하며 동지중해의 패권을 다투게 되었다.

프톨레마이오스 1세는 기원전 283년에 사망했고[55], 그 이전에 공동 통치자로 지명되었던 아들 프톨레마이오스 2세 필라델포스(재위: 기원전 285년 ~ 기원전 246년)가 왕위를 계승했다[56]. 프톨레마이오스 2세는 아버지의 정책을 이어받아 행정 기구를 정비하고 지적 활동을 장려했으며[56], 그와 그의 아들 프톨레마이오스 3세 에우에르게테스 시대는 프톨레마이오스 왕조의 최전성기로 평가받는다[56][57][58].

프톨레마이오스 2세는 셀레우코스 왕조와 치열한 경쟁을 벌였다. 셀레우코스 1세 사후 왕위에 오른 안티오코스 1세는 프톨레마이오스 왕조를 견제하기 위해 키레네의 통치자이자 프톨레마이오스 2세의 이복 형제인 마가스를 부추겨 반란을 일으키게 했다[56][59]. 또한 기원전 274년부터 271년까지 제1차 시리아 전쟁이 벌어졌으나 큰 성과 없이 끝났고[59], 10년 뒤 안티오코스 2세와의 제2차 시리아 전쟁에서는 시리아와 소아시아에서 영토를 일부 잃기도 했다[59]. 이후에도 두 왕조는 여러 차례 시리아 전쟁을 벌이며 대립했다.

에게 해 방면에서는 소아시아와 에게 해의 거점을 강화하고, 안티고노스 왕조에 맞서는 아테네 등 그리스 도시들을 지원하며 세력을 넓히려 했다[60][59]. 기원전 265년경 시작된 크레모니데스 전쟁에서는 아테네와 스파르타 연합을 지원하기 위해 해군을 파견했으나[61][62], 결국 아테네가 함락되면서 패배로 끝났다[61][62][66].

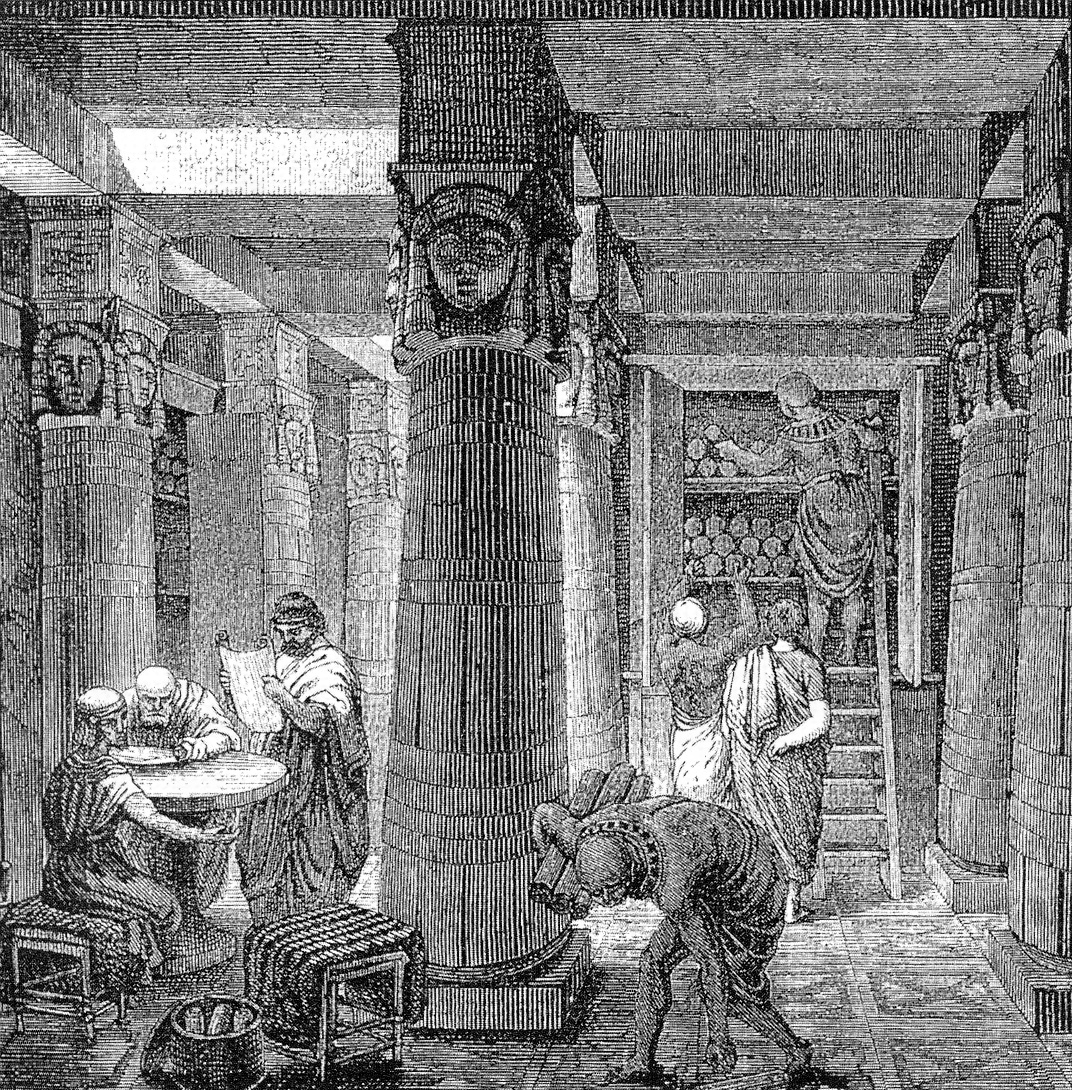

이러한 군사적 어려움에도 불구하고 프톨레마이오스 2세 시대의 이집트는 문화적으로 크게 번영했다[64]. 그는 막대한 부를 이용해 웅장한 궁전과 신전을 짓고, 특히 알렉산드리아에 무세이온(Mouseion)과 그 부속 시설인 알렉산드리아 도서관을 설립하여[64]알렉산드리아 도서관의 정확한 설립자에 대해서는 프톨레마이오스 1세라는 설과 2세라는 설이 있다. 모스타파 엘-아바디에 따르면 최근에는 1세의 업적으로 보는 경향이 있지만[67], 여전히 많은 자료에서는 2세의 창건으로 기술하고 있다[64] 방대한 장서를 수집하고 칼리마코스, 테오크리토스 등 당대 최고의 학자들을 초빙했다[68]. 알렉산드리아는 그의 통치 아래 지중해 최대의 도시이자 학문과 예술의 중심지로 발전했다[69][70].

프톨레마이오스 2세는 왕조의 권위를 높이기 위해 왕실 숭배 의례를 강화했다. 아버지 프톨레마이오스 1세를 '구원자 신'(테오스 소테르)으로, 어머니 베레니케 1세를 사후에 신격화했으며[71], 자신의 아내이자 친누이인 아르시노에 2세를 '남매를 사랑하는 여신'(테아 필라델포스)으로 신격화했다. 아르시노에 2세 사후에는 자신과 그녀를 '남매 신'(테오이 아델포이)으로 함께 신격화했다[71][72]. 이는 파라오를 신으로 여기던 이집트의 전통을 계승하면서도 그리스식 통치 이념과 결합한 것으로, 이후 프톨레마이오스 왕조의 통치자들은 형제자매와 결혼하고 생전부터 신으로 숭배받는 것을 관례화했다[73][72].

프톨레마이오스 2세의 뒤를 이은 프톨레마이오스 3세 에우에르게테스(재위: 기원전 246년 ~ 기원전 221년) 시대에도 왕조의 번영은 계속되어 영토를 확장하는 등 프톨레마이오스 왕조의 전성기를 이끌었다[56][57][58].

이전 이집트 왕조의 전통을 따라 프톨레마이오스 왕조는 근친혼, 특히 형제자매혼을 빈번하게 행했다[9]. 프톨레마이오스 1세를 비롯한 초기 통치자들은 근친혼을 하지 않았으나, 프톨레마이오스 2세가 친누이인 아르시노에 2세와 결혼한 것을 시작으로[10](이들 사이에는 자녀가 없었다), 프톨레마이오스 4세와 그의 누이 아르시노에 3세의 결혼에서 태어난 프톨레마이오스 5세가 왕위를 계승하면서 본격화되었다. 가장 유명한 클레오파트라 7세 역시 두 명의 남동생(프톨레마이오스 13세, 프톨레마이오스 14세)과 차례로 결혼하고 공동 통치했다[3].

2. 3. 왕조의 쇠퇴와 멸망

프톨레마이오스 3세 에우에르게테스 사후, 프톨레마이오스 왕조는 점차 쇠퇴의 길을 걷기 시작했다. 부왕들의 시대에 이미 시작되었던 셀레우코스 왕조와의 시리아 전쟁은 계속해서 반복되었고, 이는 막대한 국력 소모와 점진적인 영토 상실로 이어졌다.프톨레마이오스 4세 필로파토르 이후 왕권은 약화되었으며, 궁정 내 암투와 왕위 계승을 둘러싼 분쟁이 끊이지 않았다. 특히 프톨레마이오스 6세 필로메토르, 프톨레마이오스 8세 퓌스콘, 클레오파트라 2세, 클레오파트라 3세 등이 얽힌 복잡한 권력 다툼은 왕조의 안정을 크게 해쳤다. 프톨레마이오스 8세는 클레오파트라 2세에 의해 기원전 131년부터 127년까지 알렉산드리아에서 잠시 추방당하기도 했으며[51], 이후 클레오파트라 2세와 화해했지만 갈등은 계속되었다. 클레오파트라 3세는 자신의 두 아들인 프톨레마이오스 9세 라튀로스와 프톨레마이오스 10세 알렉산드로스 1세를 번갈아 공동 통치자로 세우며 권력을 유지하려 했고, 이는 형제간의 대립으로 이어졌다. 이러한 왕실 내분은 프톨레마이오스 11세 알렉산드로스 2세가 공동 통치자이자 아내였던 베레니케 3세를 살해하고 불과 19일간 단독 통치하다가 끝나는 비극적인 사건으로 이어지기도 했다.

왕조 내부의 혼란과 국력 약화는 외부 세력의 개입을 불러왔다. 특히 지중해 세계의 새로운 패권자로 부상한 로마 공화국의 영향력이 점차 커지면서 프톨레마이오스 왕조의 운명에 결정적인 영향을 미치기 시작했다. 후기로 갈수록 이집트는 로마의 정치적, 군사적 결정에 점차 종속되어 갔다.

왕조의 마지막 통치자는 클레오파트라 7세였다. 그녀는 남동생들인 프톨레마이오스 13세, 프톨레마이오스 14세와 차례로 공동 통치했으며, 이후 율리우스 카이사르와의 사이에서 낳은 아들 프톨레마이오스 15세 카이사리온을 공동 통치자로 세웠다. 클레오파트라 7세는 로마의 유력자들인 율리우스 카이사르, 그리고 마르쿠스 안토니우스와 정치적, 개인적 관계를 맺으며 기울어가는 왕조를 지탱하고 이집트의 독립을 유지하려 애썼다. 그러나 이는 결국 로마 내부의 치열한 권력 투쟁에 깊숙이 휘말리는 결과를 낳았다. 또한 여동생 아르시노에 4세가 그녀에게 반기를 드는 등 내부적인 위협도 계속되었다.

결국 클레오파트라 7세와 마르쿠스 안토니우스 연합군은 기원전 31년 악티움 해전에서 옥타비아누스(훗날 아우구스투스)에게 결정적으로 패배했다. 이 패배 이후, 기원전 30년에 클레오파트라 7세와 그녀의 아들 카이사리온이 잇따라 사망하면서 약 300년간 지속된 프톨레마이오스 왕조는 마침내 멸망했고, 이집트는 로마 제국의 속주로 편입되었다.

3. 사회와 제도

전통적인 견해에 따르면, 프톨레마이오스 왕조는 초기 세 왕의 통치가 끝난 후 영토 축소, 잦은 반란, 왕실 내부 분열 등으로 점차 쇠퇴의 길을 걸었다고 평가된다.[84][82][85] 특히 프톨레마이오스 4세(재위: 기원전 222/221년-기원전 204년)는 아버지 프톨레마이오스 3세를 살해하고 왕위에 올랐다는 의혹 때문에 "필로파토르(''Philopator'', 아버지를 사랑하는 자)"라는 비꼬는 의미의 별칭으로 불렸다.[92] 그는 즉위 과정에서 어머니 베레니케 2세, 동생 마가스, 숙부 리시마코스 등 많은 왕족을 살해했으며, 알렉산드리아의 그리스인 소시비오스의 영향 아래 방탕한 생활에 빠졌다고 알려져 있다.[93][94][90]

프톨레마이오스 4세 즉위 직후, 셀레우코스 왕조의 새로운 왕 안티오코스 3세(재위: 기원전 223년-기원전 187년)의 위협이 현실화되었다. 안티오코스 3세는 프톨레마이오스 왕조의 혼란을 틈타 기원전 219년, 과거 빼앗겼던 코일레 시리아와 셀레우키아 피에리아를 되찾기 위해 침공하여 네 번째 시리아 전쟁을 일으켰다.[93] 프톨레마이오스 4세는 이집트 본토 방어에 성공하고, 현지 이집트인 2만 명을 군대에 편입시켜 군사력을 강화했다.[95] 이를 바탕으로 기원전 217년, 헬레니즘 시대 최대 규모의 전투 중 하나인 라피아 전투에서 셀레우코스 군대를 격파하고 코일레 시리아 대부분을 되찾았다.[95][96][97]

그러나 라피아 전투의 승리 이후, 이집트 내부에서 발생한 반란은 재정 악화와 더불어 왕조에 큰 부담이 되었다.[99] 고대 역사가 폴리비오스는 라피아 전투에서 활약한 이집트인들이 자신감을 얻어 중앙 정부의 통치에 반발하게 되었다고 분석했지만[98], 현대에는 이러한 해석에 대한 비판도 제기된다.[86][95][100] 어쨌든 기원전 207년 또는 205년경, 테베를 중심으로 한 상 이집트 지역에서 장군 하르곤노프리스와 그의 아들 카르곤노프리스가 이끄는 대규모 반란(남부 대반란)이 일어나 왕조에 심각한 위협이 되었다.[101][99][97]

이러한 혼란 속에서 프톨레마이오스 4세가 사망하고, 겨우 6세의 프톨레마이오스 5세(재위: 기원전 204년-기원전 180년)가 즉위하자 실권은 대신 소시비오스와 아가토클레스에게 넘어갔다.[103] 그러나 소시비오스는 곧 사망했고, 아가토클레스마저 기원전 203년 군부 쿠데타로 살해되면서 정치적 혼란이 극심해졌다.[103][96] 이 기회를 놓치지 않고 셀레우코스 왕조의 안티오코스 3세는 기원전 202년 다시 코일레 시리아를 침공하여 다섯 번째 시리아 전쟁을 일으켰다.[104] 결국 코일레 시리아 전역이 셀레우코스 왕조의 수중에 떨어졌고, 동시에 안티고노스 왕조의 필리포스 5세 역시 셀레우코스 왕조와 손잡고 에게해의 프톨레마이오스령 키클라데스 제도와 밀레토스 등을 공격하여 점령하는 등, 왕조는 심각한 영토 상실을 겪으며 쇠퇴의 길로 접어들었다.[104]

3. 1. 지배 계층과 피지배 계층

프톨레마이오스 왕조의 지배 구조는 기본적으로 알렉산드로스 대왕의 정복 이후 이집트를 통치하게 된 그리스-마케도니아 출신들이 상층부를 차지하는 형태였다. 이들 그리스인 지배층과 현지 이집트인 피지배층 사이의 관계는 시간이 흐르면서 변화를 겪었다.프톨레마이오스 4세 시기, 셀레우코스 왕조의 안티오코스 3세와의 네 번째 시리아 전쟁을 앞두고 군사력 강화를 위해 현지 이집트인 2만 명을 군대에 편입시키는 개혁이 이루어졌다.[95] 이집트인 병사들은 기원전 217년 라피아 전투에서 왕조의 승리에 크게 기여했다.[95][96][97] 고대 역사가 폴리비오스는 이 전투에서의 활약으로 자신감을 얻은 이집트인들이 더 이상 지배층의 명령에 순순히 따르지 않고 자신들의 지도자를 요구하게 되었으며, 이것이 이후 빈번한 반란의 원인이 되었다고 분석했다.[98][86][95][100] 다만, 현대에는 이집트인의 반란 원인을 단순히 라피아 전투 이후 민족적 자의식 향상만으로 설명하거나, 이집트인을 단순 피지배층으로만 간주하는 전통적인 시각에 대한 비판도 제기되고 있다.[86]

실제로 프톨레마이오스 4세 말기인 기원전 207년 또는 205년경, 테베를 중심으로 하는 상 이집트 지역에서 장군 하르곤노프리스와 그의 아들 카르곤노프리스를 중심으로 프톨레마이오스 왕조로부터 이탈하려는 대규모 반란(남부 대반란)이 발생하여 왕조에 심각한 위협이 되었다.[101][99][97] 이 반란은 어린 프톨레마이오스 5세가 즉위한 후 국내외 정세가 안정된 기원전 186년에 이르러서야 진압되었다.[113][100] 프톨레마이오스 5세는 기원전 196년 멤피스에서 즉위식을 거행하며 로제타 스톤에 기록된 선언문을 발표했는데, 여기에는 토지 수여와 면세 조치 등이 포함되어 있어[109][96], 반란 등으로 동요하는 이집트인들을 회유하고 지배 기반을 다지려는 의도가 있었음을 엿볼 수 있다.

지배층 내부의 갈등도 심화되었다. 프톨레마이오스 8세는 형 프톨레마이오스 6세 및 형의 아내이자 자신의 아내이기도 한 클레오파트라 2세와 극심한 권력 투쟁을 벌였다. 기원전 132년 클레오파트라 2세가 민중을 동원해 폭동을 일으키자 프톨레마이오스 8세는 키프로스로 피신했다가[123][121] 내전 끝에 복귀했다. 이후 그는 클레오파트라 2세를 지지했던 그리스인 세력에게 보복 조치를 취했으며, 알렉산드리아에 거주하던 학자와 지식인들을 불신하여 축출하기도 했다. 이로 인해 많은 학자들이 알렉산드리아를 떠났다.[124]

3. 2. 지방 통치

알렉산드로스 3세 이래 건설이 시작된 알렉산드리아는 프톨레마이오스 2세 시대에 거의 완성되어 지중해 최대의 도시이자 학예의 중심지로 발전했다.[69][70]그러나 왕조 후기로 갈수록 지방에 대한 통제력은 약화되는 모습을 보였다. 프톨레마이오스 4세 시대, 라피아 전투 이후 이집트 내부에서 반란이 발생하여 왕조에 부담을 주었다.[99] 특히 기원전 207/205년경에는 테베를 중심으로 하는 상 이집트에서 장군 하르곤노프리스와 카르곤노프리스 부자가 이끄는 대규모 반란(남부 대반란)이 일어나 프톨레마이오스 왕조로부터 이반하는 등 심각한 위협이 되었다.[101][99][97] 이는 중앙 정부의 지방 통치에 대한 중대한 도전이었다.

외부 영토에 대한 통제력도 점차 상실했다. 왕조 초기에는 키레네와 같은 외부 지역에 대한 통제력을 행사하려 했으나[56], 프톨레마이오스 8세의 서자 프톨레마이오스 아피온이 키레네 왕을 칭하며 독립했고[127], 사후 유언에 따라 키레네는 로마에 증여되었다.[127] 기원전 74년 로마는 키레나이카 속주를 설치하여 이 지역은 완전히 프톨레마이오스 왕조의 지배를 벗어났다.[128] 키프로스 역시 왕실 내분 과정에서 점차 통제력을 잃어, 프톨레마이오스 12세 시기인 기원전 58년 로마에 의해 병합되었다.[129][130] 이러한 외부 영토 상실은 프톨레마이오스 왕조의 약화를 보여주는 동시에, 로마의 영향력 확대를 의미하는 것이었다.

3. 3. 경제

프톨레마이오스 2세 통치 시기 이집트는 상당한 번영을 누렸던 것으로 기록된다.[64] 그는 이집트 지배를 통해 얻는 풍부한 수입을 바탕으로 웅장한 궁전과 신전을 건설하고, 알렉산드리아 도서관을 포함한 무세이온을 건립하여 학문을 장려했다.[64] 이는 왕조 초기의 경제적 안정과 부를 보여준다.그러나 프톨레마이오스 4세 시기 라피아 전투에서의 승리 이후, 이집트 내부에서 발생한 반란은 재정 악화와 함께 왕조에 큰 부담으로 작용했다.[99] 특히 상 이집트 지역의 대규모 반란은 심각한 위협이 되었다.[101][99][97]

왕조 후기로 갈수록 재정 상황은 더욱 악화되었다. 프톨레마이오스 12세는 취약한 권력 기반을 유지하기 위해 로마의 유력자들에게 막대한 뇌물과 헌금을 바쳤고,[129][130] 이는 과도한 세금 징수로 이어져 백성들의 불만을 키웠다.[129][130] 클레오파트라 7세 시대에는 마르쿠스 안토니우스가 군사비 조달을 위해 이집트의 지원을 요청하기도 했으며,[143][142] 안토니우스는 클레오파트라 7세에게 코일레 시리아, 킬리키아 일부, 키프로스 섬 등을 하사했는데, 이는 군선 건조에 필요한 목재 확보 등 경제적, 전략적 목적도 있었다.[145][146]

프톨레마이오스 왕조가 멸망한 후 이집트는 로마 제국의 황제 속주인 아이깁투스가 되었으며, 이후 로마 황제의 중요한 재정적 기반이자 로마 시민들에게 식량을 공급하는 역할을 담당하게 되었다.[154]

3. 4. 군사

프톨레마이오스 왕조의 군대는 이집트의 풍부한 자원과 외부 환경에 대한 적응력을 바탕으로, 헬레니즘 시대 지중해 세계에서 가장 강력한 군사력 중 하나로 평가받았다. 초기에는 주로 디아도코이 전쟁 이후 셀레우코스 왕조에 대항하는 방어적 성격을 띠었으나, 프톨레마이오스 3세 시대까지 군사 활동 범위는 아나톨리아, 남부 트라키아, 에게해 제도, 크레타 섬 등으로 확대되었다. 이를 통해 키레나이카, 코엘레 시리아, 키프로스 섬 등에 대한 왕조의 지배력을 강화했다. 군대는 이집트 본토 방어 및 영토 확보 기능을 수행했으며, 수도 알렉산드리아, 나일강 삼각주의 펠루시움, 상 이집트의 엘레판티네 등에 주요 기지를 두었다. 또한 왕조는 내부 통제를 위해 군대에 크게 의존했는데, 병사들은 왕실 근위대로 복무하며 점차 빈번해진 반란과 왕위 찬탈 시도에 대비했다. "마키모이(Machimoi)"라 불린 이집트인 하급 병사들은 관료 경호나 징세 보조 업무에 동원되기도 했다[204][205]。

=== 육군 ===

프톨레마이오스 왕조는 직업 군인(용병 포함)과 신병으로 구성된 상비군을 유지했다. 프톨레마이오스 1세는 이집트 지배 강화를 위해 그리스인, 용병, 이집트인, 심지어 전쟁 포로까지 동원하여 군대를 조직했으며, 이는 상당한 지략과 적응력을 보여주었다[206]。 군대는 다양한 민족으로 구성되었으며, 마케도니아, 트라키아, 그리스 본토, 에게 해, 소아시아, 키레나이카 등지에서 병사를 모집했다[207][208]。 기원전 2세기부터 1세기 사이에는 전쟁과 영토 확장, 그리스계 이주민 감소로 인해 군대 내 이집트인의 비중과 의존도가 높아졌다. 그러나 그리스계는 여전히 왕실 근위대와 고위 장교단에서 특권적 지위를 유지했다. 이집트인들은 왕조 초기부터 군대에 있었지만, 불충성스럽다는 인식과 지역 반란에 동조하는 경향 때문에 불신을 받기도 했다[209]。 그럼에도 불구하고 이집트인들은 용감한 전사로 평가받았으며, 기원전 3세기 초 프톨레마이오스 5세의 개혁 이후 장교나 기병으로 등용되는 경우가 늘어났다. 이집트 군인들은 일반 주민보다 높은 사회·경제적 지위를 누릴 수 있었다[210]。

왕조는 충성스러운 군인을 확보하기 위해 재정적 자원과 이집트의 부유함에 대한 명성을 활용했다. 시인 테오크리토스가 "프톨레마이오스는 자유인이 가질 수 있는 최고의 고용주"라고 칭송한 것은 이러한 선전의 일면을 보여준다[211]。 용병들은 현금과 곡물 배급으로 급여를 받았는데, 기원전 3세기 보병은 하루 약 1드라크마의 은화를 받았다고 전해진다. 이는 동지중해 각지에서 "미스토포로이 제노이(misthophoroi xenoi, 급료를 받는 외국인)"라 불리는 신병들을 끌어들였다. 기원전 2세기 이후에는 이집트 내에서 주로 모집되었다. 또한 직업 군인에게는 "클레로이(kleroi, 클레로스의 복수형)"라는 할당지를 사유지로 지급하고, 그 생산물로 급여를 대체하는 둔전 방식이 운영되었다. 클레로이는 계급, 부대, 숙소(stathmoi) 등에 따라 다양한 크기로 주어졌다. 늦어도 기원전 230년경에는 이집트 출신 하급 보병인 마키모이에게도 토지가 제공되었다[212]。 기병은 최소 70아우라(1아우라 약 2756m2), 보병은 25-30아우라, 마키모이는 한 가족 생계 기준인 5아우라를 받았다. 이러한 높은 보상은 왕조에 대한 충성심을 확보하는 데 효과적이어서 군대의 반란은 드물었고, 설령 발생하더라도 토지 하사나 다른 인센티브를 통해 회유되었다[213]。

다른 헬레니즘 국가들처럼 프톨레마이오스 군대는 마케도니아의 교리와 조직을 따랐다[214]。 알렉산드로스 대왕 시대처럼 기병이 중요한 역할을 했고, 팔랑크스가 보병의 주력을 이루었다. 군대의 다민족적 특성은 조직 원칙에도 반영되어, 병사들은 출신 지역별로 훈련받고 부대에 배치되었다. 예를 들어 크레타인들은 궁병, 리비아인들은 중장보병, 트라키아인들은 기병으로 복무하는 식이었다[215]。 부대 편성과 무장도 민족별로 이루어졌으나, 실전에서는 다양한 민족의 병사들이 함께 싸우도록 훈련받았다. 그리스-마케도니아인 장교들의 통일된 지휘는 부대의 결속력과 조정을 가능하게 했으며, 이는 라피아 전투에서 군대의 사기와 전투 의지를 유지하는 데 중요한 역할을 했다[216]。

=== 해군 ===

프톨레마이오스 왕조는 강력한 해군력을 바탕으로 지중해 제해권을 장악하고 큰 영향력을 행사했다. 동지중해 전역에 흩어진 영토(키프로스, 크레타, 에게 해 제도, 트라키아 등)를 셀레우코스 제국이나 마케도니아로부터 방어하기 위해 대규모 해군이 필수적이었다. 또한 해군은 수익성 높은 해상 무역을 보호하고 나일강의 해적을 소탕하는 임무도 수행했다[217]。 해군의 기원은 알렉산드로스 대왕 사후 디아도코이 전쟁 시기인 기원전 320년경으로 거슬러 올라간다. 여러 후계자들이 에게 해와 동지중해 제해권을 다투는 가운데[218], 프톨레마이오스 1세는 이집트 본토 방어와 지배권 강화를 위해 해군을 창설했다. 그는 육상 제국 건설보다 해군력 증강을 통한 해외 진출을 선호했다[219]。 기원전 306년 살라미스 해전에서 패배하기도 했지만, 이후 수십 년간 이집트 해군은 에게 해와 동지중해의 지배적인 세력이 되었다. 프톨레마이오스 2세는 부왕의 정책을 이어받아 해군력을 헬레니즘 세계 최대 규모로 키웠으며, 고대 최대급 전함들을 보유했다[219]。 제1차 시리아 전쟁 시기에는 셀레우코스와 마케도니아 해군을 격퇴하고 제해권을 장악했으며, 크레모니데스 전쟁에서는 마케도니아를 해상 봉쇄하여 그리스 본토에 대한 안티고노스 왕조의 야심을 견제했다[220]。

절정기인 프톨레마이오스 2세 시대에 이집트 해군은 336척의 전함을 보유했으며, 수송선과 동맹국 함선까지 합치면 약 4천 척 이상의 함선을 운용한 것으로 추정된다[221]。 이러한 대규모 함대 유지는 이집트의 막대한 부와 자원으로 뒷받침되었다[221]。 주요 해군 기지는 알렉산드리아와 키프로스의 네아파포스에 있었다. 해군은 동지중해, 에게 해, 레반트 해, 나일강뿐만 아니라 인도양으로 향하는 홍해에서도 정기적으로 순찰 활동을 벌였다. 이를 위해 알렉산드리아 함대, 에게 해 함대, 홍해 함대, 나일강 함대로 나뉘어 편성되었다. 그러나 제2차 시리아 전쟁 이후 연이은 패배와 해외 영토 상실로 제해권이 약화되면서 해군의 군사적 중요성도 감소했다. 이후 2세기 동안 해군은 주로 해상로 보호와 해적 소탕에 주력하다가, 왕조 말기 클레오파트라 7세에 의해 잠시 부활했으나 악티움 해전에서 결정적인 패배를 겪고 왕조의 멸망과 함께 소멸했다.

4. 종교와 왕권

역사상의 모든 국가와 마찬가지로 프톨레마이오스 왕조에서도 "종교", 즉 신에 대한 숭배는 중요한 의미를 지녔다. 프톨레마이오스 왕조의 종교 정책은 몇 가지 특징적인 요소를 가지고 있었다.

첫째는 지배층인 그리스인과 마케도니아인 공동체에게 필수적이었던 전통적인 그리스 신들에 대한 숭배였다.[222][223] 둘째는 오랜 전통을 가진 토착 이집트인들의 신들에 대한 숭배였다. 이집트인들은 헤로도토스가 "유별나게 독실하다"고 평가했을 정도로 종교심이 깊었으며[222], 프톨레마이오스 왕조는 이들의 전통 신앙을 존중할 필요가 있었다. 특히 신왕국 시대 이래 상 이집트에서 강력한 세력을 형성한 테베의 아몬 신전이나[167], 하 이집트 멤피스의 프타 신전 대사제 가문은 왕가와 밀접한 관계를 맺으며 영향력을 유지했다.[168] 셋째는 헬레니즘 시대 동지중해의 마케도니아계 왕조들에서 공통적으로 나타난 지배자 숭배의 발달이다.[224] 이는 왕조의 통치 정당성을 강화하고 왕권을 신성시하는 중요한 기제였다.

이처럼 프톨레마이오스 왕조는 그리스적 요소와 이집트적 요소를 함께 아우르며, 지배자 숭배를 통해 왕권을 강화하는 복합적인 종교 정책을 펼쳤다. 이러한 종교적 배경 아래에서 세라피스 신앙의 등장, 왕들에 대한 신격화, 이집트 전통 신전 건축, 유대교와의 관계 등이 이루어졌으며, 이는 각 하위 섹션에서 더 자세히 다루어진다.

4. 1. 세라피스 신앙

프톨레마이오스 왕조 시대에 도입된 새로운 신 중 대표적인 것은 세라피스(사라피스)이다.[225] 세라피스 신은 더 오래된 시대에 이집트로 이주한 그리스인들 사이에서 숭배되던 습합신 오세라피스(오시리스와 아피스의 결합)의 신격에 기원을 두고 있으며, 일반적으로 프톨레마이오스 1세 시대에 이집트에서 세라피스 숭배가 확립되었다고 여겨진다.[225][226] 여러 전승에 따르면 이 신의 창조와 도입은 왕실 주도로 이루어졌으며[227], 알렉산드리아에 건설된 알렉산드리아의 세라페움(세라페이온)이 그 신앙의 중심지가 되었다.[227]이 신은 종종 국가신으로서 그리스인과 이집트인 모두에게 숭배받도록 하여, 두 집단의 융화와 결속을 도모하기 위해 만들어졌다고 설명된다.[228] 그러나 실제로는 세라피스 숭배는 거의 그리스인들 사이에서만 행해졌으며, 이집트인 사이에서 적극적으로 숭배되었다는 증거는 드물다. 이집트 지방으로 이 신앙이 퍼져나간 것은 로마 시대에 들어서부터였다.[229]

이러한 점을 고려할 때, 세라피스 신 숭배 확립의 본래 목적은 그리스인과 이집트인의 통합보다는, 오히려 기존에 이집트에 거주하던 그리스인들의 신앙을 바탕으로, 프톨레마이오스 왕조 건국과 함께 새로 이주해 온 다양한 배경의 그리스인들이 이집트에 사는 그리스인으로서 공통으로 섬길 수 있는 신격을 만드는 데 있었을 가능성이 높다.[229][223] 실제로 세라피스에 대한 의례는 매우 그리스적인 방식으로 이루어졌고, 그 모습은 제우스와 거의 구별되지 않았다.[230] 즉, 이 신은 이름은 이집트에서 유래했지만, 그 외에는 거의 완전히 그리스적인 신이었으며, 그리스와 이집트 문화의 혼합이나 일체화를 보여주는 요소는 거의 찾아보기 어렵다.[223]

4. 2. 지배자 숭배

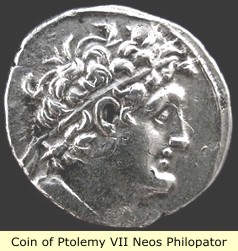

헬레니즘 시대를 특징짓는 종교적 행위 중 하나는 폴리스가 살아있는 마케도니아 왕조의 지배자를 신처럼 숭배하는 관행이었다[224]. 프톨레마이오스 왕조의 왕들 역시 로도스를 비롯한 그리스 폴리스로부터 신으로 모셔졌다. 이러한 관행은 고대 이집트에서 왕을 신으로 숭배하던 전통과는 별개로, 마케도니아계 왕국들과 그리스 폴리스 간의 관계 및 그리스 고유의 전통에서 비롯된 것으로 보인다[224][232]. 고대 그리스에서는 폴리스의 창시자, 독재자로부터의 해방자, 전쟁 영웅 등을 '영웅'으로 숭배하며 신이나 반신으로 제사를 지내는 풍습이 있었다[233]. 이러한 배경 속에서 그리스인들은 특정 인물이 신의 지위에 오를 수 있다고 생각했으며, 신과 인간 사이의 경계가 명확하지 않았다[234]. 살아있는 인물에 대한 신격화의 가장 오래된 문헌 기록은 기원전 405년 펠로폰네소스 전쟁에서 활약한 스파르타의 장군 뤼산드로스를 신으로 모신 사례이다[224][235]. 신격화된 인물은 주로 '구원자'(Sōtēr)나 '은혜를 베푸는 자'(Euergétēs)라는 칭호로 숭배되었다[236]. 필리포스 2세나 알렉산드로스 대왕 같은 강력한 마케도니아 왕들이 스스로 신격화를 요구했거나, 혹은 그리스 폴리스들이 왕의 비위를 맞추고 이익을 얻기 위해 자발적으로 왕을 신으로 모시면서 이러한 관행이 점차 일반화된 것으로 추정된다[237][238].프톨레마이오스 왕조의 지배자 숭배는 이러한 그리스 폴리스와 마케도니아 왕의 관계를 이어받았다. 그 시작은 디아도코이 전쟁 중 기원전 305년, 안티고노스 왕조의 데메트리오스 1세 폴리오르케테스가 로도스 시를 포위했을 때로 거슬러 올라간다. 당시 로도스는 프톨레마이오스 1세의 막대한 지원 덕분에 공격을 막아낼 수 있었다[239]. 이에 로도스 시민들은 프톨레마이오스 1세의 공적을 기리기 위해 리비아의 아문(아몬) 신에게 신탁을 구했고, 신으로 모셔도 좋다는 답을 받자 시내에 '프톨레마이온'이라는 성역을 짓고 그에게 신과 같은 제사를 올렸다[239]. 비록 문헌상 프톨레마이오스 1세가 명확히 신으로 불린 것은 사후의 일이지만[240][71], 그가 직접 발행한 주화에 자신을 제우스 신처럼 묘사한 것을 보면 스스로 신격화를 추진했음을 알 수 있다[240]. 이후 프톨레마이오스 2세 시대부터는 그리스 폴리스들이 프톨레마이오스 왕조의 왕을 '자발적으로' 신으로 모시는 형식이 중요하게 여겨지며 지속되었다[241].

그리스 폴리스와의 관계와는 별개로, 프톨레마이오스 왕들은 이집트 내 통치를 안정시키기 위해 지속적으로 자신들의 신격화를 추진했다. 초대 프톨레마이오스 1세부터 왕들은 올림포스 12신에 비견되었는데, 이는 화폐나 조각상 등을 통해 확인된다[242]. 프톨레마이오스 1세는 제우스와 동일시되었고, 프톨레마이오스 2세와 그의 아내이자 누이인 아르시노에 2세는 제우스와 헤라로 여겨졌다[243]. 또한 프톨레마이오스 2세는 헤라클레스나 아폴론으로, 프톨레마이오스 3세와 프톨레마이오스 4세 시대에는 헬리오스, 포세이돈, 헤르메스, 아르테미스 등과 동일시되기도 했다[243]. 프톨레마이오스 5세 이후에는 올림포스 신들의 이미지가 약해지고, 대신 호루스나 오시리스 같은 이집트 신들과의 동일시가 나타나기 시작했다[244].

이러한 신들 중에서도 특히 디오니소스는 프톨레마이오스 왕조에서 매우 중요하게 여겨졌다. 디오니소스 신앙은 당시 동지중해 전역에서 인기를 얻고 있었으며, 프톨레마이오스 왕조 초기부터 왕가의 상징으로 자리 잡았다[245]. 올림포스 신들의 이미지가 덜 사용된 후에도 디오니소스와 왕의 동일시는 강력하게 유지되었고[244], 마침내 프톨레마이오스 12세는 스스로를 '새로운 디오니소스'(네오스 디오니소스)라고 칭하기에 이르렀다[246]. 프톨레마이오스 2세 시대에 창설된 왕조 제례인 '프톨레마이아 제'는 그리스 세계에서 고대 올림픽과 동등한 위상을 인정받았으며[247], 제전 기간에는 화려하게 디오니소스 신화를 재현하는 행사가 열렸다[248].

이러한 지배자 숭배 의례를 통해, 프톨레마이오스 2세 통치 시기에는 이미 사망한 부왕 프톨레마이오스 1세가 '구원자 신'(테오스 소테르, ''Theos Sōtēr'')으로 명확히 신격화되었다[249]. 더 나아가 프톨레마이오스 2세 자신과 아내이자 누이인 아르시노에 2세는 살아있을 때부터 '남매 신'(테오이 아델포이, ''Theoi Adelphoi'')으로 불리며 신으로 모셔졌다[250][71][72]. 이렇게 시작된 왕의 생전 신격화는 이후 왕조가 멸망할 때까지 지속되는 관례가 되었다[250].

4. 3. 이집트 전통 신앙 존중

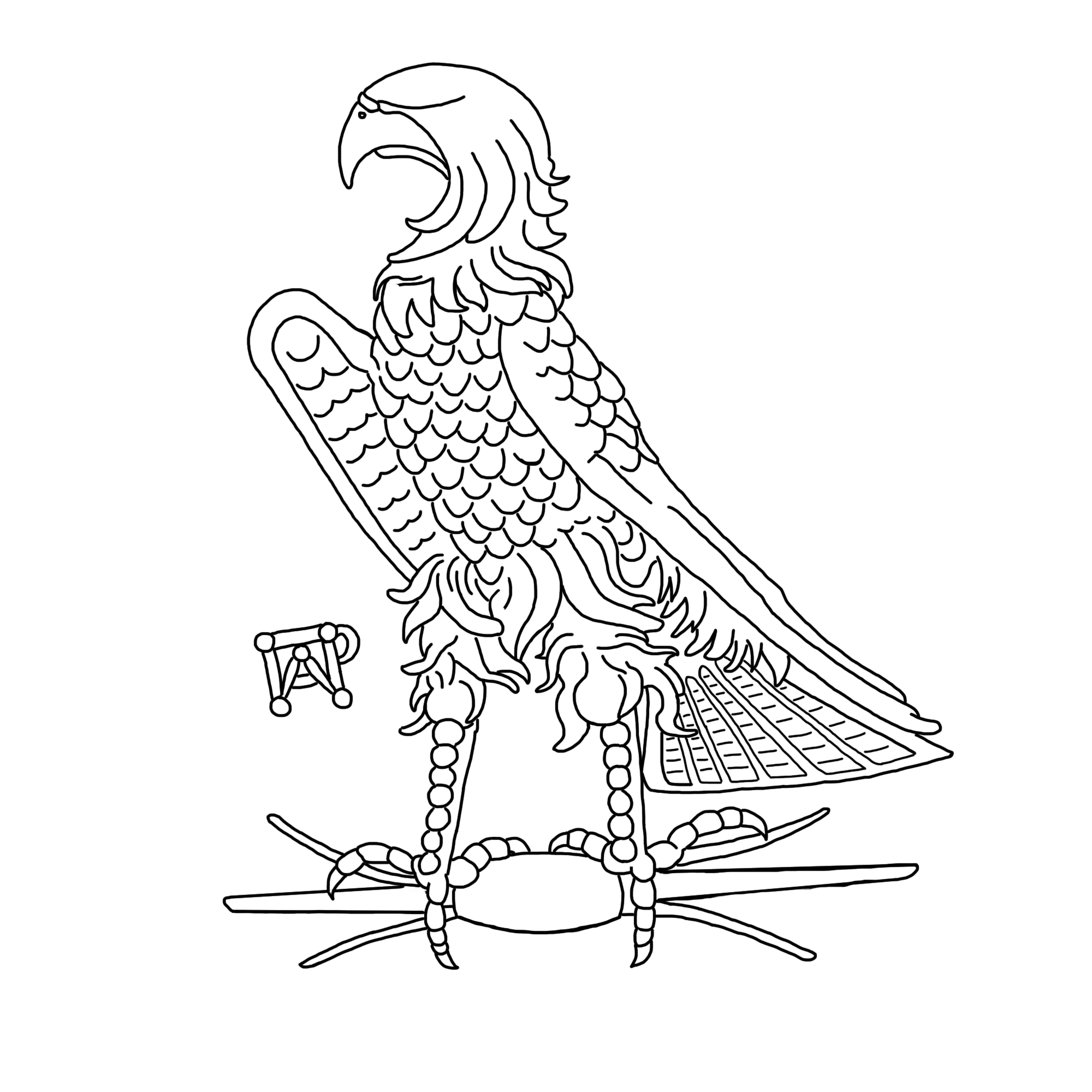

프톨레마이오스 왕조의 왕들은 이집트 토착의 전통적인 신들에 대한 제사를 계속하며, 각 신전의 수호자로서 행동했다. 호루스, 아누비스, 바스테트, 세크메트와 같은 오래된 신들은 여전히 사람들의 숭배를 받았으며[251], 멤피스의 프타 신전이나 테베의 아문 신전은 이전 시대와 마찬가지로 강력한 지역 세력을 형성했다[252][253][254][255]。

프톨레마이오스 왕조 시대에도 전통적인 건축 양식에 따라 이집트 전역에 신전이 건설되었다. 이 신전들은 현재 남아있는 고대 이집트 종교 건축물 중에서도 보존 상태가 가장 좋은 편에 속한다[256][257]。 그중 일부는 고대 이집트 시대를 통틀어서도 최대 규모인데, 프톨레마이오스 3세 시대에 건설된 에드푸 신전이나 필레 섬의 이시스 신전, 덴데라의 하토르 신전 등이 대표적이며 오늘날까지 당시의 모습을 잘 간직하고 있다[257]。 이 신전들에 그려진 왕의 모습은 완전히 전통적인 이집트 양식을 따르고 있으며, 이는 프톨레마이오스 왕조의 왕들이 마아트 (질서)를 유지하는 이집트의 파라오로서 행동했음을 보여준다[257][256][254]。

이집트의 신들 중 일부는 프톨레마이오스 왕조와 후대 로마 시대의 사상적 흐름과 결합하고 그리스 신들의 이미지까지 덧입혀져, 지중해 전역에서 널리 신앙되기도 했다. 대표적인 예가 오시리스 신의 아내이자 호루스 신의 어머니인 여신 이시스이며, 그 외에 하르포크라테스와 성스러운 소 아피스의 신앙도 널리 퍼졌다[258]。 특히 이시스는 그리스 여신 아프로디테 등의 이미지와 겹쳐지면서 신격이 크게 확대되었고[260], 세라피스처럼 완전히 그리스적인 모습으로 묘사되어 에게해 연안의 폴리스에서 숭배되기도 했다[259]。 이렇게 이집트에서 유래하여 그리스적으로 변형된 신들은 후대 로마 시대 종교 발달에 적지 않은 영향을 미쳤다[260]。

4. 4. 유대교와의 관계

프톨레마이오스 왕조는 유대교 발전에 중요한 무대였다. 코일레 시리아를 시작으로, 프톨레마이오스 왕조의 영토에는 상당수의 유대인이 거주하고 있었다[261]. 공물을 바칠 의무는 있었지만, 예루살렘을 중심으로 한 코일레 시리아(팔레스타인)의 유대인 공동체는 아케메네스 제국 시대부터 이어져 온 자치적 단위(유다이아)를 유지했다[262]. 유대인들의 통치는 대제사장과 원로 회의(그리스식으로는 Γερουσία|게루시아grc라고 불렸다)가 담당했으며, 왕에게 세금을 징수하는 책임도 대제사장이 졌다[262].자발적인 이주나 강제 이주, 혹은 두 가지 방식 모두를 통해 이집트 본토, 특히 알렉산드리아로 많은 유대인들이 이주했다[263][264]. 알렉산드리아의 유대인 지식인 계층은 프톨레마이오스 왕조 시대에 지배적인 위치에 있던 그리스인 사회와의 관계를 모색하며 헬레니즘 문화를 받아들여 그리스어를 사용하게 되었다[265]. 이들은 더 이상 히브리어를 이해하지 못하는 동포들을 위해, 또는 그리스 지식인들에게 유대교 역사의 유구함이나 우월성을 알리기 위해 유대교 성전(『구약성서』)의 그리스어 번역을 추진했다[266].

알렉산드리아에서 만들어진 것으로 추정되는 이 그리스어 번역 성서는 오늘날 일반적으로 『칠십인역』(셉투아긴타)이라고 불린다[267]. 칠십인역은 그리스 지식인 독자를 염두에 두고 만들어졌는데, 지명을 설명적으로 번역하고(히브리어 음을 그대로 옮기는 대신 지명의 어원을 그리스어로 번역[268]), 히브리어 원문에 의역을 가하여 그리스인의 종교적 관습을 배려하거나 유대인의 기원이 오래되고 위대함을 강조하는 등 일종의 각색이 이루어졌다[269]. 이 『칠십인역』은 후대의 종교 사상에 큰 영향을 미쳤으며, 이후 초기 기독교 저술가들 중에는 이를 단순한 번역본이 아닌 '성경' 그 자체로 여기는 경우도 있었다[270].

5. 학문

헬레니즘 시대는 고대 세계의 학문에서 혁신적인 성과가 많이 나온 시기였다.[191][192] 특히 프톨레마이오스 1세부터 프톨레마이오스 2세 시대에 정비된 알렉산드리아의 무세이온과 부속 알렉산드리아 도서관은 이러한 학술 발전 흐름의 중심이었다.[192][193] 프톨레마이오스 왕조의 아낌없는 지원에 이끌린 그리스 학자들이 대거 알렉산드리아로 건너왔다.[194][195] 현대 물리학자 스티븐 와인버그는 이를 20세기 유럽에서 미국으로의 인재 이동에 비유하기도 했다.[194]

왕조의 정책적인 지원과 풍부한 자금, 그리고 각지에서 모여든 학자들의 연구를 통해 많은 분야에서 주목할 만한 성과가 창출되어 후세에 중요한 영향을 남겼다. 알렉산드리아에서 우선적으로 장려된 것은 고전 문헌의 수집과 교정 등 문헌학 연구였다.[196][195][194] 에페소스의 제노도토스, 비잔티온의 아리스토파네스, 사모트라케의 아리스타르코스와 같은 학자들이 진행한 호메로스 연구(호메로스 문제 참조)를 비롯하여, 현대에 전해지는 고대 그리스 시대 문학 작품의 상당수는 알렉산드리아에서 이루어진 연구와 정리의 결과물이다.[196][195] 예를 들어, 호메로스의 서사시 『일리아스』와 『오디세이아』를 현재와 같은 24권 형태로 교정한 것은 알렉산드리아 도서관의 초대 관장으로 알려진 에페소스의 제노도토스라고 전해지며, 완본이 현존하는 가장 오래된 역사서인 헤로도토스의 『역사』가 현재의 9권 구성으로 정리된 것도 알렉산드리아에서였다.[197]

문학 연구 외에도 알렉산드리아에서는 다양한 "과학"(현대적 의미의 과학과는 다름) 연구가 번성했다.[198] 당시 그리스 세계의 학문 중심지는 알렉산드리아 외에 아테네와 밀레토스도 있었지만, 각 지역의 지적 풍토에는 큰 차이가 있었다. 알렉산드리아 학문의 특징은 만물의 근원에 대한 사색과 같은 포괄적인 문제 연구보다는, 관찰을 통해 성과를 얻을 수 있는 구체적인 현상 연구가 중시되었다는 점이다.[198] 이러한 분위기 속에서 광학, 유체역학, 특히 천문학이 눈부신 발전을 이루었다.[198] 당시 알렉산드리아에서 활약한 주요 천문학자로는 최초로 학술적인 방법으로 태양과 달의 크기 및 지구로부터의 거리를 계산한(정확하지는 않았지만) 사모스의 아리스타르코스, 일식을 이용하여 달까지의 거리 계산 정확도를 크게 높인 히파르코스, 지구의 크기를 계산한 에라토스테네스 등이 있다.[199]

알렉산드리아의 천문학 전통은 프톨레마이오스 왕조 멸망 후 로마 시대에도 이어져, 고대부터 중세까지 천문학에 결정적인 영향을 미친 클라우디오스 프톨레마이오스를 배출했다.[200] 그의 연구는 후대 천동설의 이론적 기반을 마련했다.[200] 한편, 후대에 계승되지는 않았지만 사모스의 아리스타르코스는 지동설과 유사한 주장, 즉 태양이 지구 주위를 도는 것이 아니라 지구가 태양 주위를 공전한다는 사실을 깨달았음을 보여주는 기록도 남아 있다.[199]

광학(빛의 성질) 연구도 활발히 이루어졌다. 이 분야 역시 당시 알렉산드리아에서 활동한 수학자 에우클레이데스(유클리드)의 연구로 거슬러 올라간다.[201] 그는 기하학의 공리와 여러 정리의 증명을 서술한 수학서 『원론』의 저자로 유명하며, 무세이온에 수학과를 설립했다고도 전해진다.[201] 유클리드 기하학에 이름을 남긴 것처럼 수학·기하학 분야에서 후대에 미친 영향은 막대하며, 원근법에 대해 서술한 『광학』(Optica) 등의 저작을 통해 빛의 반사 연구에서도 중요한 발자취를 남겼다.[201]

하지만 이러한 중요성에도 불구하고, 학문의 중심이었던 무세이온 부속 도서관의 운영 실태에 대해서는 많은 부분이 불분명하다.[202] 도서관 자체에 대한 동시대 사료는 거의 없으며, 현재 전해지는 정보는 수 세기 후 로마 시대 저술가들의 기록에 의존하는데 신빙성이 낮아 운영 실태나 건물의 위치, 규모 등에 대해 확실한 정보를 얻기 어렵다.[203] 이 도서관에 자료를 모으기 위해 알렉산드리아에 입항한 선박에서 책이 발견되면 몰수하여 필사본을 만들고 소유주에게는 필사본을 돌려주었다는 일화, 그리고 아테네에서 보증금을 내고 비극 텍스트를 빌려와 필사본을 만들어 돌려주었다는 일화는 알렉산드리아 도서관의 수집 활동을 상징하는 이야기로 널리 알려져 있다.[203] 그러나 이러한 이야기들도 서기 2세기 의사 갈레노스의 기록에 등장하는 것으로, 사실 여부를 확증하기는 어렵다.[203]

6. 역대 파라오

괄호 안의 날짜는 프톨레마이오스 왕조의 통치 기간을 나타낸다. 파라오들은 종종 자신의 아내와 공동으로 통치했으며, 그 아내는 자매, 고모, 사촌 등 가까운 친척인 경우가 많았다. 여러 여왕이 통치권을 행사했는데, 그중 마지막이자 가장 유명한 인물은 클레오파트라 7세(기원전 51–30년)이다. 그녀는 자신의 두 남동생 및 아들과 차례로 명목상 공동 통치자로서 함께 통치했다. 후기 통치자들의 번호 매기기에는 여러 체계가 존재하는데, 여기서 사용된 번호는 현대 학자들이 가장 널리 사용하는 방식이다.

이전 이집트 왕조들의 전통을 이어받아, 프톨레마이오스 왕조는 많은 파라오들이 자신의 형제자매와 결혼하고 종종 공동으로 통치하는 등 근친 교배를 포함한 형제자매 결혼 관행을 따랐다.[9] 프톨레마이오스 1세를 비롯한 왕조 초기 통치자들은 가까운 친척과 결혼하지 않았으나, 프톨레마이오스 2세와 그의 누이 아르시노에 2세 사이의 자녀 없는 결혼은 예외적인 경우였다.[10] 프톨레마이오스 왕조에서 자녀를 낳은 첫 근친혼 사례는 프톨레마이오스 4세와 그의 누이 아르시노에 3세의 결혼이었다. 이들 사이에서 태어난 아들 프톨레마이오스 5세는 기원전 210년에 공동 파라오로 즉위했다. 가장 널리 알려진 프톨레마이오스 왕조의 파라오인 클레오파트라 7세는 자신의 두 남동생(프톨레마이오스 13세와 프톨레마이오스 14세)과 차례로 결혼하여 통치했으며, 클레오파트라 7세의 부모 역시 형제자매 또는 사촌 관계였을 가능성이 높다.[3]

동시대 기록에 따르면 프톨레마이오스 왕조 구성원 다수가 비만했으며,[11] 조각과 동전에는 눈이 튀어나오고 목이 부어오른 모습이 묘사되어 있다. 가족성 그레이브스병이 목 부기와 눈 돌출(안구돌출)을 설명할 수 있지만, 심각한 비만과는 관련성이 낮다. 이는 근친 교배로 인한 유전적 문제일 가능성이 높다. 이러한 가족력을 고려할 때, 프톨레마이오스 왕조 구성원들은 에르트하임-체스터병과 같은 다기관 섬유화 질환 또는 갑상선염, 비만, 안구 돌출이 동시에 나타날 수 있는 가족성 다초점 섬유경화증을 앓았을 가능성이 있다.[12]

'''기타 프톨레마이오스 왕조 인물'''

- 프톨레마이오스 케라우노스 (기원전 279년 사망): 프톨레마이오스 1세 소테르의 장남. 마케도니아의 왕이 됨.

- 프톨레마이오스 아피온 (기원전 96년 사망): 프톨레마이오스 8세 퓌스콘의 아들. 키레나이카의 왕이 되었고, 사후 왕국을 로마에 기증.

- 키프로스의 프톨레마이오스: 프톨레마이오스 9세의 아들, 프톨레마이오스 12세의 동생. 기원전 80-58년경 키프로스의 왕.

- 프톨레마이오스 필라델푸스 (기원전 36년 출생): 마르쿠스 안토니우스와 클레오파트라 7세의 아들.

- 마우레타니아의 프톨레마이오스 (서기 40년 사망): 누미디아와 마우레타니아의 왕 유바 2세와, 클레오파트라 7세와 마르쿠스 안토니우스의 딸인 클레오파트라 셀레네 2세의 아들. 로마의 속국 왕으로 마우레타니아를 통치.

'''이미지 갤러리'''

참조

[1]

서적

during the Ptolemaic period, when Egypt was governed by rulers of Greek descent... ; ...while Ptolemaic Egypt was a monarchy with a Greek ruling class

2005, 1990

[2]

문서

Epiphanius' Treatise on Weights and Measures – The Syriac Version

University of Chicago Press

1935

[3]

웹사이트

Move over, Lannisters: No one did incest and murder like the last pharaohs

https://www.avclub.c[...]

[4]

웹사이트

Cleopatra the Great: Last Power of the Ptolemaic Dynasty

https://arce.org/res[...]

2024-06-18

[5]

웹사이트

Ptolemy I

https://www.worldhis[...]

2012-02-03

[6]

간행물

The Health of Ptolemy II Philadelphus

2001

[7]

서적

Ägypten in hellenistischer Zeit (Egypt in Hellenistic times)

C. H. Beck

2001

[8]

서적

Greek Gold from Hellenistic Egypt

http://d2aohiyo3d3id[...]

Getty Publications (J. Paul Getty Trust)

2001

[9]

논문

Brother-sister and parent-child marriage outside royal families in ancient Egypt and Iran: A challenge to the sociobiological view of incest avoidance?

https://doi.org/10.1[...]

1996-09

[10]

웹사이트

Ptolemy II "Philadelphus"

https://www.britanni[...]

[11]

논문

Morbid obesity and hypersomnolence in several members of an ancient royal family

https://thorax.bmj.c[...]

2003

[12]

논문

Familial proptosis and obesity in the Ptolemies

2005

[13]

서적

Cleopatra of Egypt: from History to Myth

https://archive.org/[...]

Princeton University Press (British Museum Press)

2001

[14]

서적

Cleopatra the Great: The Woman Behind the Legend

Harper

2008

[15]

문서

Rulers with names in italics are considered fictional.

[16]

서적

The Ancient Near East

New York: Harcourt, Brace, Jovanovich

1971

[17]

웹사이트

Rulers of Mesopotamia

http://cdli.ox.ac.uk[...]

University of Oxford, CNRS

[18]

서적

Mesopotamia: Civilization Begins

https://books.google[...]

Getty Publications

2020

[19]

서적

Ancient Iraq

https://books.google[...]

Penguin Books Limited

1992

[20]

문서

Sumerian King List

[21]

서적

Israel and the Aramaeans of Damascus: A Study in Archaeological Illumination of Bible History

https://books.google[...]

Wipf and Stock Publishers

2014

[22]

서적

アレクサンドロス大王東征記

[23]

서적

2000

[24]

서적

1997

[25]

서적

2000

[26]

서적

1991

[27]

서적

2010

[28]

서적

2000

[29]

서적

1997

[30]

서적

1997

[31]

서적

2011

[32]

서적

1988

[33]

서적

西洋古典学事典

[34]

서적

1988

[35]

서적

1988

[36]

서적

ウォールバンク 1988

[37]

서적

シャムー 2011

[38]

서적

ウォールバンク 1988

[39]

서적

山花 2010

[40]

서적

山花 2010

[41]

서적

ウォールバンク 1988

[42]

서적

シャムー 2011

[43]

서적

シャムー 2011

[44]

서적

ウォールバンク 1988

[45]

서적

シャムー 2011

[46]

서적

シャムー 2011

[47]

서적

シャムー 2011

[48]

서적

ウォールバンク 1988

[49]

서적

波部 2014

[50]

서적

シャムー 2011

[51]

서적

シャムー 2011

[52]

서적

ウォールバンク 1988

[53]

서적

ウォールバンク 1988

[54]

서적

ウォールバンク 1988

[55]

서적

シャムー 2011

[56]

서적

シャムー 2011

[57]

서적

拓殖 1982

[58]

서적

波部 2014

[59]

서적

シャムー 2011

[60]

서적

波部 2014

[61]

서적

波部 2014

[62]

서적

ターン 1987

[63]

서적

波部 2014

[64]

서적

シャムー 2011

[65]

서적

拓殖 1982

[66]

서적

シャムー 2011

[67]

서적

エル=アバディ 1991

[68]

서적

桜井 1997

[69]

서적

エル=アバディ 1991

[70]

서적

拓殖 1982

[71]

서적

拓殖 1982

[72]

서적

シャムー 2011

[73]

서적

拓殖 1982

[74]

서적

波部 2014

[75]

서적

シリア戦争

[76]

서적

シャムー 2011

[77]

서적

クレイトン 1999

[78]

서적

バビロニア年代誌

[79]

서적

バビロニア年代誌

[80]

서적

波部 2014

[81]

서적

波部 2014

[82]

서적

シャムー 2011

[83]

서적

地中海世界史

[84]

서적

波部 2014

[85]

서적

山花 2010

[86]

서적

波部 2014

[87]

서적

波部 2014

[88]

서적

西洋古典学事典

[89]

서적

地中海世界史

[90]

서적

山花 2010

[91]

서적

クレイトン 1999

[92]

서적

地中海世界史

[93]

서적

シャムー 2011

[94]

서적

クレイトン 1999

[95]

서적

シャムー 2011

[96]

서적

山花 2010

[97]

서적

波部 2014

[98]

서적

歴史

[99]

서적

シャムー 2011

[100]

서적

ウォールバンク 1988

[101]

서적

周藤 2014a

[102]

서적

周藤 2014a

[103]

서적

周藤 2014a

[104]

서적

シャムー 2011

[105]

서적

シャムー 2011

[106]

서적

シャムー 2011

[107]

서적

本村 1997a

[108]

서적

シャムー 2011

[109]

서적

周藤 2014a

[110]

서적

ポリュビオス『歴史3』第18巻

[111]

서적

山花 2010

[112]

서적

クレイトン 1999

[113]

서적

周藤 2014a

[114]

서적

山花 2010

[115]

서적

シャムー 2011

[116]

서적

クレイトン 1999

[117]

서적

シャムー 2011

[118]

서적

シャムー 2011

[119]

서적

山花 2010

[120]

서적

シャムー 2011

[121]

서적

クレイトン 1999

[122]

서적

拓殖 1982

[123]

서적

シャムー 2011

[124]

서적

シャムー 2011

[125]

서적

シャムー 2011

[126]

서적

クレイトン 1999

[127]

서적

シャムー 2011

[128]

서적

シャムー 2011

[129]

서적

クレイトン 1999

[130]

서적

シャムー 2011

[131]

서적

シャムー 2011

[132]

서적

シャムー 2011

[133]

서적

西洋古典学事典

[134]

서적

シャムー 2011

[135]

서적

シャムー 2011

[136]

서적

クレイトン 1999

[137]

서적

シャムー 2011

[138]

서적

シャムー 2011

[139]

서적

シャムー 2011

[140]

서적

本村 1997b

[141]

서적

シャムー 2011

[142]

서적

山花 2010

[143]

서적

シャムー 2011

[144]

서적

シャムー 2011

[145]

서적

シャムー 2011

[146]

서적

本村 1997b

[147]

서적

シャムー 2011

[148]

서적

シャムー 2011

[149]

서적

シャムー 2011

[150]

서적

本村 1997b

[151]

서적

クレイトン 1999

[152]

서적

シャムー 2011

[153]

서적

山花 2010

[154]

서적

クレイトン 1999

[155]

서적

森谷 1997

[156]

서적

周藤 2014b

[157]

서적

ウォールバンク 1988

[158]

서적

ターン 1987

[159]

서적

波部 2014

[160]

서적

高橋 2004

[161]

서적

波部 2014

[162]

서적

ウィルキンソン 2015

[163]

서적

波部 2014

[164]

서적

波部 2014

[165]

서적

周藤 2014b

[166]

서적

高橋 2004

[167]

서적

マニング 2012

[168]

서적

櫻井 2012

[169]

서적

ウィルキンソン 2015

[170]

서적

櫻井 2012

[171]

서적

周藤 2014b

[172]

서적

古谷野 2003

[173]

서적

周藤 2014b

[174]

서적

周藤 2014b

[175]

서적

周藤 2014b

[176]

서적

周藤 2014b

[177]

서적

山花 2010

[178]

백과사전

エジプト百科事典

[179]

서적

ウォールバンク 1988

[180]

서적

ウォールバンク 1988

[181]

서적

山花 2010

[182]

서적

周藤 2014b

[183]

서적

周藤 2014b

[184]

서적

高橋 2017

[185]

서적

周藤 2014b

[186]

서적

周藤 2014b

[187]

서적

ウォールバンク 1988

[188]

서적

周藤 2014b

[189]

서적

波部 2014

[190]

서적

石田 2007

[191]

서적

シャムー 2011

[192]

서적

ワインバーグ 2016

[193]

서적

シャムー 2011

[194]

서적

ワインバーグ 2016

[195]

서적

ウォールバンク 1988

[196]

서적

周藤 2014b

[197]

서적

ベリー 1966

[198]

서적

ワインバーグ 2016

[199]

서적

ワインバーグ 2016

[200]

서적

ワインバーグ 2016

[201]

서적

ワインバーグ 2016

[202]

서적

周藤 2014b

[203]

서적

周藤 2014b

[204]

서적

フィッシャー・ボヴェ 2015

[205]

논문

Egyptian Warriors: The Machimoi of Herodotus and the Ptolemaic Army

[206]

서적

フィッシャー・ボヴェ 2015

[207]

서적

Les institutions militaires de l’Egypte sous les Lagides

Ernest Leroux

[208]

논문

The Origins of Ptolemaic Cleruchs

[209]

서적

Heer und Gesellschaft im Ptolemäerreich

Steiner

[210]

서적

フィッシャー・ボヴェ 2013

[211]

서적

フィッシャー・ボヴェ

2015

[212]

서적

フィッシャー・ボヴェ

2015

[213]

서적

The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest: A Selection of Ancient Sources in Translation

Cambridge University Press

2006

[214]

서적

The Cambridge History of Greek and Roman Warfare

Cambridge University Press

2007

[215]

서적

フィッシャー・ボヴェ

2015

[216]

서적

フィッシャー・ボヴェ

2015

[217]

서적

The Ptolemies, the Sea and the Nile: Studies in Waterborne Power

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[218]

논문

Queen Arsinoë II, the Maritime Aphrodite and Early Ptolemaic Ruler Cult

University of Queensland, Australia

2019

[219]

논문

[220]

서적

The Ancient Egyptian economy, 3000–30 BCE

Cambridge University Press

2019

[221]

서적

[222]

서적

周藤 2014b

[223]

서적

シャムー 2011

[224]

서적

周藤 2014b

[225]

서적

周藤 2014b

[226]

서적

シャムー 2011

[227]

서적

周藤 2014b

[228]

서적

周藤 2014b

[229]

서적

周藤 2014b

[230]

서적

シャムー 2011

[231]

서적

クラウク 2019

[232]

서적

クラウク 2019

[233]

서적

クラウク 2019

[234]

서적

クラウク 2019

[235]

서적

クラウク 2019

[236]

서적

クラウク 2019

[237]

서적

周藤 2014b

[238]

서적

クラウク 2019

[239]

서적

周藤 2014b

[240]

서적

周藤 2014b

[241]

서적

周藤 2014b

[242]

서적

波部 2014

[243]

서적

波部 2014

[244]

서적

波部 2014

[245]

서적

波部 2014

[246]

서적

[247]

서적

[248]

서적

[249]

서적

[250]

서적

[251]

서적

[252]

서적

[253]

서적

周藤 2014a

[254]

서적

周藤 2014b

[255]

서적

[256]

서적

[257]

서적

[258]

서적

[259]

서적

[260]

서적

[261]

서적

[262]

서적

[263]

서적

[264]

서적

[265]

서적

[266]

서적

[267]

웹사이트

「七十人訳聖書」の項目

[268]

서적

[269]

서적

[270]

서적

[271]

문서

혼란기로 통일왕조 없음

[272]

웹사이트

Move over, Lannisters: No one did incest and murder like the last pharaohs

https://www.avclub.c[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com